Im 15. Jahrhundert kommt es in ganz Europa zu einer Bewegung, die die Institution Kirche in ihren Grundfesten erschüttert. Ihre Anführer richten sich aber nicht gegen den Glauben selbst, sondern gegen die Verweltlichung der christlichen Lehre, Ämtermissbrauch und die Vergnügungssucht der Kirchenfürsten. Die christliche Botschaft sollte in ihren Ursprüngen zurückgeführt werden, frei von äußeren Symbolen wie Heiligenkult, Mysterien und Ritualen. Zu den schärfsten Kritikern der römischen Amtskirche gehört der Prediger Jan Hus, der zeitweise auch als Dekan an der Prager Universität wirkt. Nicht genug, dass er das Finanzgebaren der Kurie anprangert, er wiegelt die Gläubigen sogar mit markigen Sprüchen gegen den Papst auf: „Einem irrenden Papst Widerstand leisten ist soviel wie dem Herrn Christus gehorchen“.

Das Konzil von Konstanz

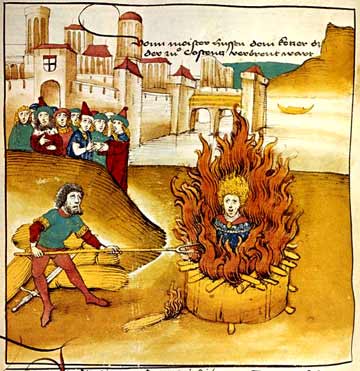

Von 1414-1418 findet auf Anregung von König Sigismund das Konzil von Konstanz statt. Sein mächtiger Vater Karl IV. hatte einst ein Reich hinterlassen, dessen innerer Friede öfters auf die Probe gestellt wurde. Aber noch mehr als das Reich ist die Kirche gespalten, denn Päpste und Gegenpäpste machen sich die Herrschaft streitig. Sigismund möchte die Einheit der katholischen Kirche wiederherstellen, um die Einheit des Reiches zu bewahren. Dem Kritiker Jan Hus hat der König freie Hin- und Rückreise zugesagt und ihm dies mit einem Geleitbrief garantiert. Doch das Konzil folgt seinen eigenen Regeln. Jan Hus und seine Lehre werden in Konstanz scharf verurteilt. Da der Papstkritiker seine Aussagen nicht zurücknimmt, wird ihm das freie Geleit aberkannt. König Sigismund missbilligt zwar diesen Wortbruch, schreitet aber aus diplomatischen Gründen nicht ein. Führende Vertreter haben Sigismund wegen seiner Rücksichtnahme auf Jan Hus schon mit ihrer Heimreise gedroht, was einen Abbruch des Konzils bedeutet hätte. Unter den Augen des Königs wird Jan Hus schließlich verhaftet und 1415 zusammen mit seinen Schriften verbrannt. Seine Asche wird in den Rhein gestreut.

Jan Hus und die Hussiten

Nach der Verbrennung von Jan Hus entsteht in Böhmen die Bewegung der Hussiten und formuliert die „Vier Prager Artikel“ :

- Vollständiges Abendmahl mit Kelch, gleichberechtigt für Laien und Priester

- Freie Predigt in der Landessprache, auch von Laien

- Abgabe des kirchlichen Besitzes und der Verzicht des Klerus auf Reichtum und weltlichen Einfluss

- Strenge Bestrafung der Todsünden

Der sinnenfreudige Borgia – Papst

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts ruft Papst Alexander der VI. die Kritiker auf den Plan. Er stammt aus dem Geschlecht der einflussreichen Borgia und hatte seine Papstwahl typisch für die damalige Zeit per Simonie (Ämterkauf) beeinflusst. Zudem lässt er Verwandte in der kirchlichen Hierarchie aufsteigen, um seine Macht zu festigen. Es wird ihm ferner nachgesagt, gegen Gebühr Kardinäle zu ernennen und später umbringen zu lassen. Berichte über Orgien und Trinkgelage runden das Bild des sinnenfreudigen Klerikers ab. Schon zu seiner Zeit als Kardinal zeigte er sich gerne an der Seite der attraktiven Mätresse Giulia Farnese. Der Volksmund hatte schnell einen Namen für sie bereit: „Sponsa Christi“, die Braut Christi.

Der strenge Bußprediger

Die Ausschweifungen der Päpste sorgen nicht nur in Rom ein Atmosphäre, in der das Volk den radikalen Kritikern der Kirche Aufmerksamkeit schenkt. Der Bußprediger Girolamo Savonarola errichtet nach der Vertreibung der Medici aus Florenz 1494 einen sittenstrengen theokratischen Staat (Theokratie = Gottesherrschaft). Glücksspiel, Ausschweifungen und lasterhafte Musik sind von nun an verboten. Savonarola will in Florenz ein „neues Rom“ errichten, um ein Zeichen gegen die Verderbtheit zu setzen. Papst Alexander VI. versucht zunächst auf die bewährte Methode, den Eiferer zu beruhigen, und bietet ihm einen Kardinalsposten an. Als der unbestechliche Savonarola ablehnt, belegt er ihn nun weniger kooperativ mit einem Bann. Doch der Bußprediger scheitert mit dem Florentiner Experiment weniger an seinem Widersacher als an der eigenen Radikalität. Nachdem er bei den ursprünglich begeisterten Florentinern ob seiner völligen Lustfeindlichkeit in Misskredit geraten ist, wird er von politischen Gegnern festgenommen, gefoltert, verurteilt und als Ketzer erhängt. Sein Leichnam wird verbrannt und die Asche in den Fluss Arno verstreut.

1517: Die 95 Thesen von Martin Luther

Aus den 95 Thesen Luthers:

- 1. These:

Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht „Tut Buße“ (Matth. 4,17) hat er gewollt, daß das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. - 28. These:

Gewiß, sobald das Geld im Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kirche steht allein auf dem Willen Gottes. - 48. These:

Man soll die Christen lehren: Der Papst hat bei der Erteilung von Ablaß ein für ihn dargebrachtes Gebet nötiger und wünscht es deshalb auch mehr als zur Verfügung gestelltes Geld

Die Erlösung von den Sünden ist nach Martin Luther nicht durch Wiedergutmachung zu erlangen, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, der zur Menschheit ausgeschickt wurde, um die Gerechtigkeit Gottes zu verkünden. Mit dieser These steht er nicht nur theologisch gegen die Lehrmeinung der römischen Kirche, er trifft auch die auch die päpstliche Finanzpolitik an einem äußerst empfindlichen Nerv. Die römische Kirche hatte im 11. Jahrhundert damit begonnen, die göttliche Gerechtigkeit auf Erden selbst zu verwalten.

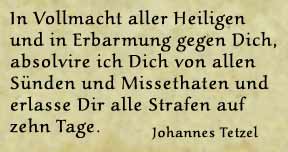

Seither konnten die reuigen Sünder nach Gebet, Pilgerfahrt, dem Besuch der Kirche oder der Gabe von Almosen einen Ablassbrief erhalten, der ihnen die Missetaten erließ und Schutz vor der Strafe im Jenseits gewährte. Da Papst Leo X. finanzielle Mittel zum Neubau des Petersdoms in Rom benötigt, entdeckt er den Ablasshandel als Geldquelle und fördert ihn entsprechend.

Die Ablassbriefe

In Magdeburg bietet der eifrige Dominikanermönch Johannes Tetzel seine Ablassbrief in besonders effizienter Weise an: Zur Bezahlung stehn gleich Geldkästen bereit. Mit dem Slogan „wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt“ verleiht er dem Handel den rechten Schwung. Während Tetzel in Magdeburg Geld eintreibt, ist Luther auch Dozent an der Universität zu Wittenberg. Er diskutiert seine Kritik am Ablasshandel zunächst mit Kollegen und schlägt sie 31. Oktober 1517 in 95 Thesen an das Hauptportal der Wittenberger Schlosskirche. Zu diesem Zeitpunkt denkt er aber noch nicht an einen Bruch mit dem Papst, will er doch lediglich Missstände innerhalb der Kirche beseitigen. Die Thesen finden jedoch ein unerwartetes Echo und Luther gewinnt Anhänger wie Gegner

Der Konflikt mit dem Papst

Schließlich wird Luther unter dem Vorwurf der Ketzerei nach Rom zitiert und seine Tätigkeit an der Universität von Spitzeln überwacht. Der Konflikt spitzte sich zu, als Luther 1520 eine Bulle Roms verbrennt, die ihm mit dem Kirchenbann (Ausschluss aus der Kirche) droht. Luther fühlt sich verleumdet und bricht schließlich mit dem Papst. Auch politisch wird das Klima rauher, da sich verschiedene Landesfürsten hinter Luther gestellt haben. Auf dem Reichstag zu Worms (1521) gibt es einen Einigungsversuch: Auf der einen Seite stehen Kaiser Karl V. und die Abgesandten des Papstes, auf anderen Luther und die mit ihm verbundenen Landesfürsten. Die Einigung schlägt fehl und die Folgen sind nicht nur für die Kirche beträchtlich.

Der Bauernkrieg

Martin Luther ist der Überzeugung, dass sich der Mensch nicht durch seine Taten, sondern allein durch seinen Glauben (sola fide) und die Gnade Gottes (sola gratia) rechtfertigen könne. Die Erlösung von den Sünden ist demnach nicht durch Wiedergutmachung zu erlangen, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, der zur Menschheit ausgeschickt wurde, um die Gerechtigkeit Gottes zu verkünden. Damit steht er nicht nur theologisch gegen die Lehrmeinung der römischen Kirche, nach der die göttliche Offenbarung nur durch die Einsicht des Menschen erfahrbar ist, er hat obendrein die päpstliche Finanzpolitik mit ihrer Methode der Sündenvergebung gegen Geldmünzen an einem empfindlichen Nerv getroffen. Sein kritischer Geist hat aber auch Kräfte auf den Plan gerufen, deren Zielsetzung eher politisch als theologisch motiviert ist. In Württemberg stürmten am Karfreitag des Jahres 1525 wütende Bauern die Burg Weinsberg, verurteilten die Adeligen zum Tode und richten sie auf grausame Weise hin. Die „Weinsberger Bluttat“ empört Martin Luther so sehr, dass er von seiner anfänglich gezeigten Sympathie für die Anliegen der Bauern wieder abrückt.

Der Augsburger Reichstag von 1530

auf dem Augsburger Reichstag von 1530.

Luther selbst ist nicht anwesend. Nachdem Kaiser Karl V. über ihn die Reichsacht verhängte und er somit ohne Strafe von jedermann getötet werden kann, verschanzt er sich in der Veste Coburg. Zu seinen Anhängern hält er brieflichen Kontakt. Sein Schüler Phillip Melanchthon vermittelt auf dem Reichstag zu Augsburg zwischen katholischer und protestantischer Seite.

Melanchthon erreicht in zähen Verhandlungen eine vorläufige Anerkennung des neuen Glaubens vor der katholischen Kirche. Auch Luther akzeptiert das Augsburgische Bekenntnis (Confessio Augustana). Dabei sollten eigentlich die Übereinstimmungen zwischen den christlichen Lehren im Vordergrund stehen. De facto wurden Glaubens- und Kirchenspaltung auf dem Augsburger Reichstag besiegelt. Eine fürchterliche Spätfolge wer der 30-jährige Krieg.

Die Confessio Augustana

Das Augsburger Bekenntnis

- Artikel 1:

Zuerst wird einträchtig laut Beschluß des Konzils von Nizäa gelehrt und festgehalten, dass ein einziges göttliches Wesen sei, das Gott genannt wird und wahrhaftig Gott ist, und dass doch drei Personen in diesem einen göttlichen Wesen sind, alle drei gleich mächtig, gleich ewig: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist.(…) - Artikel 4:

(…) dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade um Christi willen durch den Glauben. (…) - Artikel 15:

(…) dass alle Satzungen und Traditionen, die von Menschen zu dem Zweck gemacht worden sind, daß man dadurch Gott versöhne und Gnade verdiene, dem Evangelium und der Lehre vom Glauben an Christus widersprechen. (…)

Die Confessio Augustana gehört bis heute zu den wichtigsten Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche. Da sie in sehr vielen Punkten mit der römisch-katholischen Lehre übereinstimmt, bemühen sich ökumenisch orientierte Christen um eine Anerkennung. Die Ökumenische Bistumskommission richtete am 19. Juni 1974 folgenden Appell an die Deutsche Bischofskonferenz:

Die Deutsche Bischofskonferenz möge die Möglichkeit einer Anerkennung der Confessio Augustana von seiten der katholischen Kirche prüfen. Mit einer derartigen Anerkennung soll erstens die Augsburger Konfession in ihrer historischen und gegenwärtigen Bedeutung als Ausdruck evangelisch-lutherischen Glaubens ernst genommen und gleichzeitig ein katholisches Bild des Luthertums abgebaut werden, das vor allem durch polemisch überspitzte Äußerungen aus der bewegten Umbruchszeit von 1520/21 bestimmt ist (…) „

Ökumenische Bistumskommission

Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., leitete 1977 aus der Confessio Augustana nicht grundsätzlich die Notwendigkeit einer Glaubensspaltung ab:

„Die Forschungen der letzten Jahre konvergieren dahin, daß die Confessio Augustana als grundlegende lutherische Bekenntnisschrift nicht nur aus diplomatischen Gründen so abgefaßt wurde, daß sie reichsrechtlich als katholisches Bekenntnis auslegbar sein sollte; sie wurde auch mit innerer Überzeugung als Suche nach evangelischer Katholizität konzipiert – als ein Mühen darum, das brodelnde Gebilde der frühen reformatorischen Bewegung in einer Weise zu filtern, die es zu katholischer Reform gestalten konnte. Demgemäß sind Bemühungen in Gang, eine katholische Anerkennung der Confessio Augustana, oder richtiger: eine Anerkennung der CA als katholisch zu erreichen.“ (Joseph Ratzinger: Prognosen für die Zukunft des Ökumenismus)

Die Abendmahlslehre des Zürcher Reformators Ulrich Zwingli

Ulrich Zwingli, der sich später Huldrych nennt, da sein Taufnahme an den Hl. Ulrich von Augsburg erinnert, baut mit Zustimmung des Zürcher Rates eine Volkskirche auf. Später schließen sich auch Bern, St. Gallen, Basel und Straßburg an seine Gemeinde an. Die Theologie Zwinglis weicht dabei nicht nur von der römischen Kirche ab, sondern im „Abendmahlsstreit“ auch von der Lehre Martin Luthers.

Das Abendmahl als Gedächtnismahl

Während Luther im Gleichklang mit den Katholiken an der Lehre der leiblichen Präsenz Jesus Christus festhält, führt Zwingli das Abendmahl als Gedächtnismahl in den Gottesdienst ein. Zudem beruft sich Zwingli noch stärker als Luther auf das ausdrückliche Wort der Bibel. Selbst die Musik verbannt er eine Zeit lang auf aus dem Gottesdienst. Die Kirchen sollen schmucklos sein, um das Wort des Evangeliums nicht durch Protz und Prunk zu überdecken.

Der Gottesstaat des Johann „Jean“ Calvin

Calvin muss wegen seiner religiösen Überzeugung aus Frankreich fliehen und wirkt zunächst in Basel und danach in Genf. Dort errichtet er mit seinen Anhängern einen straffen Gottesstaat und eine theologische Hochschule, die viele Studenten anzieht und das Gedankengut in Europa verbreitet. Seine Rolle bei der Behandlung von Glaubensabweichlern, denen Scheiterhaufen, Enthauptung oder Verbannung erwartete, ist umstritten. Calvins Theologie unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von der Lehre Martin Luthers. Während Luther den Menschen grundsätzlich eher zum Heil prädestiniert (vorbestimmt) sieht, vertritt Calvin die Theorie der doppelten Prädestinierung: Die menschliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit ist demnach sehr begrenzt und Gott alleine trennt die Seligen von den Verdammten. Beide sind ihrem Los unterworfen, nicht aber durch Schicksal, Zufall oder gar Verdienst, sondern alleine durch die unerforschliche Entscheidung Gottes.

Die Reformation in Europa: Hugenotten und Calvinisten

Da die kirchliche und die weltliche Macht unter dem französischen König Franz I. miteinander verschränkt sind, und die religiösen Ideale entsprechend instrumentalisiert werden, fallen die Ideen einer reformierten Kirche auch hier auf fruchtbaren Boden. Ihre Anhänger entwickelten im Untergrund eine am Genfer Calvinismus orientierte Kirchengemeinschaft, der 1560 etwa zehn Prozent der französischen Bevölkerung nahe stehen. Sie werden als Hugenotten bezeichnet, was ursprünglich spöttisch gemeint war. Über die Herkunft des Wortes gibt es bis heute keine einheitliche Erklärung.

Die Reformation breitet sich in unterschiedlichen Strömungen über viele Teile Europas aus, oft verbunden mit dem Wunsch nach politischen Veränderungen. In den Niederlanden wird der Calvinismus zum geistigen Motor des Freiheitsbewegung gegen Spanien und schließlich zur Staatsreligion. Die Reformation in Schottland beeinflusst die Entwicklung in England, wo sich unter Elisabeth I. der Protestantismus endgültig durchsetzt. Freilich war die Abspaltung von der römischen Kirche durch ihren Vater Heinrich VIII. nicht theologisch begründet, sondern in der Tatsache, dass die Kirche ihm in Scheidungsfragen keine Zugeständnisse machte. In Deutschland verbreitet sich die Bewegung besonders in den Fürstentümern Kurpfalz und in Brandenburg-Preußen.

Die Täuferbewegung

Neben den breiten und volksnahen reformatorischen Strömungen gibt es auch immer wieder einzelne religiöse Eiferer mit der Vision eines strengen Gottesstaates. Zu ihnen gehören der Zwickauer Prediger Thomas Müntzer, der Anführer der „Täuferbewegung“ Jan Matthys und weitere „Schwarmgeister“. Die meisten von ihnen werden hingerichtet oder in die Flucht geschlagen. Ihre Gegner sind dabei nicht nur die Fürsten und Anhänger des alten Glaubens, sonder auch die Vertreter der Reformation selbst. Die Spaltung innerhalb der Protestanten ist letztendlich auch eine Ursache für den Bruch des Augsburger Religionsfriedens und somit für den Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Denn die Übereinkunft des Augsburger Religionsfriedens galt primär zwischen Katholiken und Lutheranern. Andere protestantische Gruppen fühlten sich den Vereinbarungen nicht verpflichtet und brachten das fragile Gefüge ins Wanken.

Das Konzil von Trient und die Gegentreformation

Die Erfolge der Reformatoren führen innerhalb der katholischen Kirche zu einer Erneuerungsbewegung, die heute als Gegenreformation bezeichnet wird. Auftakt hierzu bildet das Konzil von Trient, das mit Unterbrechungen von 1545-1563 tagt. In Trient werden nicht nur Reformen beschlossen, wie beispielsweise die Einrichtung von Priesterseminaren zur besseren Ausbildung der Pastoren, die Anordnung des Hochaltars als sichtbares liturgisches Zentrum und die Einführung eines geschlossenen Beichtstuhls. Man beabsichtigt auch „Irrtümer und Spaltungen mit Stumpf und Stiel auszureißen, die der feindliche Mensch in diesen unseren unheilvollen Zeiten in Glaubenslehre, Gebrauch und Verehrung der hochheiligen Eucharistie aussäte“ (Vorwort des Dekrets über das Sakrament der Eucharistie). Es wird schließlich ein umfangreicher Katalog verabschiedet, der eine Vielzahl von Glaubensfragen regelt und bei Übertretungen den Ausschluss aus der katholischen Kirche verhängt.

Der Römische Katechismus und die Abendmahlsfeier

Das Konzil von Trient bekräftigt im Kapitel 1 des Dekrets über das Sakrament der Eucharistie die leibliche Anwesenheit Jesu bei der Abendmahlsfeier :

„Die wirkliche Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus im heiligsten Sakrament der Eucharistie: Zu Beginn lehrt das heilige Konzil und bekennt offen und ehrlich, daß im segensreichen Sakrament der heiligen Eucharistie nach der Konsekration von Brot und Wein unser Herr Jesus Christus als wahrer Gott und Mensch wahrhaft, wirklich und substanzhaft unter der Gestalt jener sinnenfälligen Dinge enthalten ist.“

Der vom Konzil erarbeitete „Römische Katechismus“ wird 1566 von Papst Pius V. herausgegeben. Die durch das Glaubenstreffen gestärkte katholische Kirche treibt die Gegereformation voran und verfolgt ihre Widersacher mit grausamen Mitteln. Nachdem die Reformation im 16. Jahrhundert auch nach Italien gelangte ist, hat Rom die „Congregation für Inquisition“ gegründet, um vermeintliche Irrlehren zu bekämpfen und weltweit die von Rom abweichenden Theologen zu bestrafen.

Die Hugenottenkriege

Die Verbreitung des Protestantismus hat auch die geistlichen und weltliche Mächte in Frankreich aufgebracht. Die ersten öffentlichen Hinrichtungen von Hugenotten, den Anhängenrn der Reformation in Frankreich, findet 1559 und 1560 durch das von der italienischen Königswitwe Katharina de Medici geführte französische Herrscherhaus statt. Zwischen 1562 und 1598 kommt es zu Verfolgungen, Aufständen und insgesamt acht Bürgerkriegen, den so genannten Hugenottenkriegen.

Die Bartholomäusnacht

(Gemälde von François Dubois (1790 – 1871)

Nachdem 1570 ein Friedensvertrag zwischen Katholiken und Protestanten geschlossen wurde, hatten sich die Wogen zunächst geglättet. 1572 heiraten der Protestant Heinrich von Navarra und Margarete von Valois, eine Tochter von Katharina de Medici. Zahlreiche Hugenotten feiern ausgelassen mit den Katholiken in Paris. Doch die friedliche Atmosphäre ist nicht von Dauer. In der Nacht zum 24. August, vier Tage nach Hochzeitszeremonie und am Namenstag des heiligen Bartholomäus, findet ein Massaker an 2000 Hugenotten statt. Die Mutter der Braut, Katharina de Medici, soll hierbei nach Ansicht vieler Geschichtsschreiber für die Bluttat mit verantwortlich gewesen sein. Die von Paris aus gestartete Mordwelle setzt sich in vielen Orten Frankreichs fort. Erst das 1598 erlassene Toleranzedikt von Nantes gewährt den Hugenotten die freie Ausübung ihrer Religion.