Der Stein von Rosette und Napoleons Feldzug

Mit einem Feldzug gegen Ägypten versucht Napoleons 1798, seine Herrschaft im Mittelmeerraum auszuweiten, um später bis nach Indien zu stoßen. Mit seiner Streitmacht erobert er zunächst Malta, am 1. Juli 1798 landet er in Alexandria. Am 21. Juli stößt er in Richtung Kairo vor, wo er auf Widerstand des Osmanischen Reiches trifft. Mamelukische Reiter, Arabische Kavallerie und Fellachen (Landarbeiter) stellen sich in Sichtweite der Pyramiden von Gizeh entgegen. Trotz seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit führt Napoleon seine 20.000 Mann zum Sieg. Am 24. Juli zieht er in Kairo ein. Doch danach wendet sich für die Franzosen das Blatt.

Die Seeschlacht bei Abukir

Am 1.-2. August 1798 vernichtet die britische Flotte unter Horatio Nelson die französische Marine in der Seeschlacht bei Abukir, nordöstlich von Alexandria. Nelson wird dafür von der britischen Krone zum Lord erhoben. Für die Franzosen ist nun die Verbindung zum Mutterland unterbrochen. Das ägyptische Abenteuer ist militärisch gescheitert, und in Kairo kommt es sogar zu Aufständen. Napoleon kommt es gerade recht, dass Frankreich auch in Oberitalien in Bedrängnis gerät. Es gibt ihm einen plausiblen Grund, Ägypten zu verlassen.

Das Heer der Wissenschaftler

Doch Napoleon hat nicht nur Soldaten in Ägypten aufmarschieren lassen, sondern auch einen Tross von immerhin 150 Wissenschaftlern und Zeichnern. Unter ihnen befindet sich der Archäologe Jean Baptiste Lepères. Er fertigt von den Monumenten, Tempeln und Säulen ebenso präzise wie optisch ansprechende Zeichnungen an, aus denen später die Illustrationen für das berühmte Werk „Description de l´Egypte“ (Beschreibungen von Ägypten) entstehen. Nicht nur in Frankreich sorgt dies für eine wachsende Begeisterung für das alte Ägypten. Das Wort der Ägyptomanie macht die Runde.

Der Stein von Rosette – die Entdeckung

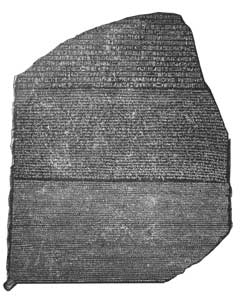

Noch berühmter als das Buch sollte ein Stein werden, den am 15. Juli ein französischen Offizier mit Namen Bouchard in Rosetta am westlichen Arm des Nildeltas entdeckt.

Sein Vorgesetzter Generela Menou verfrachtet ihn kurzerhand in sein Haus nach Alexandria, wo er von den französischen Wissenschaftlern begutachtet wird. Das Fundstück enthält einen Text in drei Sprachen. Das obere Drittel enthält Hieroglyphen, das zweite Drittel ist in der ägyptischen Amtssprache Demotisch verfasst, das letzte Drittel in Griechisch.

Fest steht, dass es sich um kein gewöhnliches Objekt handelt, doch für eine eingehende Analyse bleibt den Franzosen wenig Zeit.

Der Stein von Rosette wechselt den Besitzer

Napoleon hatte bei seinem Abzug noch Truppenreste in Frankreich gelassen, die unter dem Kommando von General Kléber stehen. Diese waren sich mit den Osmanen schon über den geordneten Rückzug einig, als England die bedingungslose Kapitulation fordert. Der Krieg zwischen Frankreich und den Osmanen wird daraufhin wieder aufgenommen.

Kléber schlägt die Osmanen am 20. März 1800 in Heliopolis nordöstlich von Kairo und besetzt Kairo erneut. Am 14. Juni 1800 wird er von einem aufständischen Osmanen ermordet. Sein Nachfolger erleidet eine Niederlage durch ein 17.000 Mann starkes britisches Truppenkontingent bei der Landschlacht von Abukir am 21. März 1801 und noch einmal in der Schlacht von Ramanja am 9. April. Am 31. August kapituliert Alexandria, und die Franzosen müssen Ägypten endgültig verlassen. Der 761 Kilogramm schwere Stein war beim hastigen Abzug hinderlich und fiel den Engländern in die Hände. Seit 1802 hat er seinen Platz im British Museum in London. Anfragen der Franzosen wie der Ägypter, ihn in ein anderes Museum zu verbringen, werden seit 200 Jahren von den Engländern zurückgeweisen.

Die Botschaft des Steins von Rosette

Die griechische Botschaft des Steins ist leicht zu entziffern, denn die Inschrift ist gut lesbar und in nahezu klassischem Griechisch verfasst. Sie wurde 196 vor Christus angefertigt, also in der Zeit der ptolemäischen Herrschaft über Ägypten. Der Beginn der Inschrift ist voller Lob für den damaligen Herrscher Ptolemäus V.

(1) ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΔΟΞΟΥ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

(2) ΘΕΟΥΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΟΣΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΛΙΟΣ

(1) Unter der Regierung des Jünglings, der seinem Vater in der Königswürde nachfolgte, Gebieter über die Diademe, der ruhmvollste, der Ägypten errichtet hat und fromm

(2) gegenüber den Göttern ist, der über seine Feinde triumphiert, der das gesittete Leben der Menschen wiederhergestellt hat, Herr der Dreiessig-Jahr-Feiern, gerecht wie Hephaistos der Große, ein König der Sonne gleich.

Die Hieroglyphen

Das Forschungsinteresse der gilt der Entzauberung des oberen Drittel des Steines von Rosette. Die Hieroglyphen gelten bis dato als schwer zu entziffernde Bilderschrift. Doch nach dem Fund gibt es einige Wissenschaftler, die diese Sichtweise verwerfen möchten. Zu diesen gehört das Sprachgenie Jean-François Champollion. Der Franzose hat es nicht leicht. Er kämpft gegen die Eitelkeit der Engländer, die den Stein als Kriegsbeute hüten, gegen die Wirren in Frankreich während des Niedergangs der napoleonischen Herrschaft und gegen Eifersüchteleien von Wissenschaftskollegen. Und sein Ziel ist hoch gesteckt. Es geht um die Entschlüsselung der Hieroglyphen. Sie verbergen die Informationen über mehrere tausend Jahre ägyptischer Geschichte.

Was sind Hieroglyphen?

Der Begriff Hieroglyphe setzt sich aus den griechischen Wörtern hieros (heilig) und glyphe (Eingrabung) zusammen. Die ersten Schriften waren religiöser Natur, und als Material war Stein noch weiter verbreitet als Papyrus. Die ägyptischen Hieroglyphen waren von 3000 v. Chr. bis 300 nach Chr. in Gebrauch. Als geläufigere Schreibschrift entwickelte sich aus den Hieroglyphen die hieratische Schrift. Ab dem 7. Jahrhundert kommt parallel zu den Hieroglyphen die demotische Schrift in Gebrauch.

Champollion entziffert die Hieroglyphen

Champollion ist nicht nur ein begeisterter Anhänger des Feldherrn und Politikers Napoleons, er teilt auch dessen Ägyptomanie. Jenes wäre ihm nach der Verbannung seines Kaisers zum Fluch beinahe zum Fluch geworden. Nicht immer hat er Zugang zu seinen Arbeitsmaterialien, und kann seiner Forschungsaufgabe nachgehen, die er als Lebensaufgabe versteht: Die Entzifferung der Hieroglyphen.

Bilderschrift oder Zeichenschrift?

Die Kernfrage lautet zunächst, in welche der beiden großen Kategorien die Hieroglyphen prinzipiell einzuordnen sind. Die Sprachwissenschaft unterscheidet Bilderschriften und Lautschriften. Das Chinesische ist beispielsweise eine reine Bilderschift. Ihre Zeichen repräsentieren exakt den Gegenstand, der auf ihnen abgebildet ist. Die Aussprache ist hiervon aber völlig unabhängig. Als Folge dieses Systems gibt es heute in China eine einheitliche Schrift, aber völlig unterschiedliche Sprechweisen. In den europäischen Sprachen hingegen werden die Zeichen (Buchstaben) mit Lauten gleichgesetzt.

Die ungleiche Textlänge

Champollion ist sprachlich sehr begabt und hat frühzeitig damit begonnen, sich auch mit beiderlei Systemen auseinanderzusetzen. Bei den sorgsam hergestellten Hieroglyphen deutet zunächst viel darauf hin, dass sie zur Gruppe der Bilderschriften gehören. Demnach stünde jeweils eine Hieroglyphe für ein bestimmtes Wort wie Stadt, Reich oder Pharao. Zunächst macht sich der Wissenschaftler daran, für die drei gleichlautenden Texte auf dem Stein formale Übereinstimmungen zu finden. Er vergleicht dabei sowohl die Wortlängen und die Anzahl der Zeichen: Der Stein enthält 486 griechische Wörter und 1419 Hieroglyphen. Dies erregt seinen Verdacht, denn ein Text in einer Bildersprache muss nichz zwingend länger als in einer Zeichensprache sein. Vielleicht hat der Text der Hieroglyphen aber auch einen anderen Inhalt? Für Champollion wäre damit eine Welt zusammengebrochen, denn für die Entzifferung wäre der Stein dann wenig hilfreich.

Das Rätsel um die Herrschernamen

Weitere Erkenntnisse gewinnt er aus den Namen im Text. Im griechischen Teil kommen 10 Personennamen vor, darunter so bekannte wie Ptolemäus, Alexander und Berenike. Wo waren diese nun im hieroglyphoschen Text zu finden? Unterstützung erhält er durch ein Papyrus, das einen Namen in der demotischen Schrift enthält, die nach den Hieroglyphen als Verwaltungssprache in Ägypten eingesetzt wurde. In diesem Text findet sich das Wort Kleopatra. Nun beginnt Champollion ein Experiment. Er versucht sich daran, den Namen Kleopatra in die Hieroglyphenschrift zurück zu übertragen. Vermutlich wäre es beim Experiment geblieben, wenn er nicht eine Abschrift des Obelisken aus Philae erhalten hätte. In diesem Obelisken steht der Name der Kleopatra so, wie er ihn zurückgebildet hatte. Er bestand nicht aus einem einzigen Bild, sondern tatsächlich aus mehreren Zeichen, die an eine Lautschrift erinnerten. In den Namen von Kleopatra und Ptolemäus findet sich ein L, das durch einen Löwen repräsentierte wird. Der Legende nach soll Champollion folgenden Satz ausgerufen haben: „Die beiden Löwen werden dem Löwen zum Siege verhalfen!“

Champollion erfüllt seinen Lebenstraum

Nach und nach gelingt ihm die Entschlüsselung weitere Buchstaben. Die Wissenschaft hat eine Sensation: Die lange als Bilderschrift für unübersetzbar gehaltenenen Hieroglyphen waren nun bereit, ihre Geheimnisse preiszugeben.

1822 schickt er seinen berühmten Brief an die Academie Française. Er teilt mit, dass er imstande ist, die Namen der Pharaonen zu entziffern und listet auf, welche Übereinstimmungen zwischen den griechischen und den hieroglyphischen Lautzeichen existieren.

Das Schreiben wird später als „Brief an Herrn Dacier“ (dieser war Sekretär der Academie Française) publik gemacht. Champollion hat seinen Lebenstraum erfüllen können.

Die griechische Inschrift des Steins von Rosetta

(1) ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΔΟΞΟΥ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

(2) ΘΕΟΥΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΟΣΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΗΛΙΟΣ

Übersetzung des Steins von Rosetta

(1) Unter der Regierung des Jünglings, der seinem Vater in der Königswürde nachfolgte, Gebieter über die Diademe, der ruhmvollste, der Ägypten errichtet hat und fromm

(2) gegenüber den Göttern ist, der über seine Feinde triumphiert, der das gesittete Leben der Menschen wiederhergestellt hat, Herr der Dreissig-Jahr-Feiern, gerecht wie Hephaistos der Große, ein König der Sonne gleich,

(3) großer König der Oberen und der Unteren Länder, Abkömmling der Götter Philopatores, der von Hephaistos anerkannt ist, dem die Sonne Sieg gegeben hat, das lebende Ebenbild des Zeus, Sohn der Sonne, Ptolemaios,

(4) der ewig lebt, geliebt von Ptah, im neunten Jahr, als Aetos, Sohn des Aetos,Priester des Alexanders war, und der Götter Soteres, und der Götter Adelphoi, und der Götter Euergetai, und der Götter Philopatores, und

(5) des Gottes Epiphanes Eucharistos; als Pyrrha, Tochter des Philinos, Athlophore der Berenike Euergetis war; als Areia, Tochter des Diogenes, Kanephore der Arsinoe Philadelphos war; als Irene,

(6) Tochter des Ptolemaios, Priesterin der Arsinoe Philopator war; am vierten Tag des Monats Xandikos, nach den Ägyptern der 18. Tag des Monats Mekhir. Dekret. Die Oberpriester haben sich versammelt und die Propheten und diejenigen, die den inneren Schrein betreten, um die

(7) Götter zu gewanden, und die Fächer-Träger und die heiligen Schreiber und die anderen Priester aus den Tempeln des ganzen Landes, sie waren alle nach Memphis gekommen, um dort mit dem König zusammenzutreffen, zum Fest des Empfangs der Königswürde

(8) Durch Ptolemaios, der ewig lebt, geliebt von Ptah, der Gott Epiphanes Eucharistos, in die er seinem Vater nachfolgte. Sie hatten sich an diesem Tag im Tempel zum Memphis versammelt und sprachen:

9) Der König Ptolemaios, der ewig lebt, geliebt von Ptah, der Gott Epiphanes Eucharistos, der Sohn des Königs Ptolemaios und der Königin Arsinoe, der Götter Philopatores, ist ein Wohltäter sowohl der Tempel und

(10) Deren Bewohner als auch aller anderen gewesen, die seine Untertanen sind. Er ist ein Gott,

entstanden aus einem Gott und einer Göttin (und)

(11) den Göttern wohlgesinnt. Er hat den Tempeln Einkünfte an Geld und Getreide geschenkt, er hat große Summen aufgewandt, um Ägypten zum Wohlstand zu verhelfen und die Tempel zu versorgen,

(12) und er ist mit seinen eigenen Mitteln freigebig umgegangen; und er hat einige Abgaben und Steuern erlassen, die in Ägypten erhoben wurden, und andere hat er ermäßigt, damit das Volk und alle anderen

(13) während seiner Herrschaft in Wohlstand leben mögen; und er hat die Schulden an die Krone erlassen, viele an der Zahl, die in Ägypten und dem übrigen Königreich noch zu bezahlen waren; und diejenigen, welche

(14) im Gefängnis saßen, und diejenigen, welche schon seit langer Zeit unter Anklage standen, hat er von allem befreit, was ihnen zur Last gelegt worden war; und er hat bestimmt, dass die Götter weiterhin an den Einkünften der Tempel und den jährlichen Zuwendungen an dieselben, sowohl an

(15) Getreide als auch an Geld, teilhaben sollen, desgleichen auch an den ihnen zugeteilten Einkünften aus dem Rebland und den Gärten und den anderen Ländereien, die zu seines Vaters Zeit den Göttern gehörten;

Kommentar zu Zeile 9 bis 15:

Zeile 9 knüpft nahtlos an die Zeilen 1 bis 8 (letzter Kursteil) an. Der Herrscher Ptolemaios (Ptolemäus) verkündet der Priesterschaft von Ägypten ein Dekret. Seine eigene Person setzt er darin mit den Göttern gleich. In Zeile 10 spielt auf den falkenköfigen Horus an, den Sohn von Göttin Isis und Gott Osiris. Als der Stein beschrieben wird, ist König Ptolemäus V., der fünfte Pharao (König) der ptolemäischen Dynastie im neunten Jahr seiner Herrschaft. Hauptstadt Ägyptens ist die von Alexander dem Großen gegründete Metropole Alexandria, ein weltoffener Platz, an dem Handel, Kultur und Wissenschaft blühen. Das Zentrum der mächtigen Priesterkaste ist aber die alte Hauptstadt Memphis. Das Dekret soll die Einheit des Landes sichern.

Hintergrundwissen: Die ägyptischen Götter

Neben dem Sonnengott Re bilden Isis und Osiris zentrale Figuren der ägyptischen Götterwelt. Osiris wird von seinem Bruder Seth ermordet und in den Nil geworfen. Seine Frau Isis ruht nicht eher, bis sie den Leichnam des Geliebten wiederfindet und dadurch seine Seele rettet. Die Sage macht Osiris zum Gott der Toten. Der Sohn von Isis und Osiris, der falkenköpfige Horus, wird zum Schutzgott der Monarchie.

Der Stein von Rosetta – Zeile 16 bis 28

(16) und er hat ferner bestimmt, dass in Bezug auf die Priester diese keine höheren Gebühren bei der Zulassung zum Priesteramt zu entrichten haben, als was ihnen während der Herrschaft seines Vaters und bis zum ersten Jahr seiner eigenen Herrschaft auferlegt war; und er hat die Mitglieder der

(17) Priesterorden von der Pflicht entbunden, einmal jährlich nach Alexandrien zu reisen; und er hat bestimmt, dass niemand mehr zum Dienst in der Flotte gepresst werden dürfe; und die Steuer auf Byssusgewebe, die die Tempel an die Krone bezahlten,

(18) hat er um zwei Drittel ermäßigt; und welche Dinge auch immer in früherer Zeit vernachlässigt worden waren, hat er wieder in ihre gute Ordnung versetzt, da er darum besorgt war, wie die althergebrachten Pflichten gegenüber den Göttern gemäß den Gebräuchen wieder erfüllt werden könnten;

(19) und ebenso hat er allen gleich Gerechtigkeit widerfahren lassen, wie Hermes der Große; und er hat verfügt, dass den Angehörigen des Kriegerstandes, die zurückkehren, und anderen, die

(20) in den Tagen des Aufruhrs übelgesinnt waren, erlaubt würde, bei Rückkehr ihre früheren Besitztümer wieder an sich zu nehmen; und er traf Maßnahmen, dass Reiterei und Fußtruppen und Schiffe gegen diejenigen ausgesandt würden, die

(21) über das Meer und, vom Land her in Ägypten eingedrungen waren, und er wandte große Summen Geldes und Mengen an Getreide auf; damit die Tempel und alle anderen im Lande in Sicherheit seien; und

(22) er zog nach Lycopolis im Gau Busirus, das besetzt und gegen eine Belagerung befestigt und mit einem reichlichen Vorrat an Waffen und allen anderen Notwendigkeiten versehen war sah, dass schon lange Unzufriedenheit

(23) unter den gottlosen Feinden herrschte, die sich darin versammelt und den Tempeln und allen Einwohnern Ägyptens großen Schaden zugefügt hatten, und er

(24) schlug gegenüber ein Feldlager auf, er umgab die Stadt mit Wällen und Gräben und sorgfältig ausgeführten Befestigungen; als der Nil im achten Jahr stark anstieg, was gewöhnlich zur Überschwemmung

(25) des flachen Landes führt, verhinderte er das, indem er an vielen Stellen die Ausgänge der Kanäle mit Dämmen absperrte, und er stellte Reiter und Fußtruppen auf;

(26) um sie zu bewachen; nach kurzer Zeit nahm er die Stadt im Sturm und vernichtete alle gottlosen Feinde in ihr, gleich wie Hermes und Horus, der Sohn der Isis und des Osiris, die ehemals die Rebellen in demselben

(27) Distrikt überwältigt hatten, und wegen denjenigen, die die Rebellen zu den Zeiten seines Vaters angeführt und das Land in Unruhe gestürzt und den Tempeln Unrecht zugefügt hatten, kam er nach Memphis, um

(28) seinen Vater und sein eigenes Königtum zu rächen; und als er dorthin kam, um sich den besonderen Feierlichkeiten zur Thronbesteigung zu unterziehen, bestrafte er alle so wie sie es verdient hatten;

Kommentar zu Zeile 16 – 28

König Ptolemäus gibt den Priestern Steuerleichterungen und entpflichtet sie vom Kriegsdienst. Die gottlosen Feinde, von denen Ptolemäus berichtet, gibt es auch zahlreich im Landesinneren. Ptolemäus bekämpft Aufständische, die sich gegen seine Regierung erheben. Ab Satz 24 berichtet er von einer miltärischen Auseinandersetzung im „achten Jahr“, gemeint ist das achte Jahr seiner 205 v. Chr. begonnenen Herrschaft. Ptolemäus verhindert die Bewässerung der Felder, um die Bewohner von Lycopolis mürbe zu machen und den Aufstand niederzuschlagen.

Der Stein von Rosetta – Zeile 29 bis 40

(29) und er erließ den Tempeln alle Schulden an die Krone, die bis zu seinem achten Jahr noch nicht bezahlt waren, keine kleinen Summen Geldes und Mengen an Getreide; ebenso erließ er die Geldstrafen für

(30) das noch nicht an die Krone abgeführte Byssus-Gewebe wie auch, für den gleichen Zeitraum, die verschiedenen Gebühren für die Nachprüfung bereits abgeführten Gewebes; und er befreite die Tempel von des Arlabe für jeden Aroura geheiligten Landes und ebenso davon, einen

(31) Krug Wein für jeden Aroura Weinland abgeben zu müssen; und er machte viele Schenkungen für Apis und Mnevis und die anderen heiligen Tiere in Ägypten, da er sehr viel mehr Rücksicht nahm auf alles was den

(32) Göttern zugehörte als die Könige vor ihm; und für ihre Bestattungen gab er alle Dinge, die man brauchte, reichlich und prächtig, und was normalerweise an ihre besonderen Schreine geleistet wurde, mit Opferungen und Feierlichkeiten und anderen üblichen Bräuchen;

(33) und er behielt die Ehrungen der Tempel und Ägyptens bei, wie es das Gesetz vorschreibt; und er schmückte den Tempel des Apis reich mit Werken, indem er ihm Gold und Silber

(34) und Edelsteine gab, keine kleinen Beträge; und er hat Tempel und Schreine und Altäre gestiftet, und er hat diejenigen instand gesetzt, die dessen bedurften, da ihm in allen religiösen Dingen

(35) der Geist eines wohltätigen Gottes eigen ist; und auf Fürbitte hin erneuert er den rühmlichsten aller Tempel während seiner Regierungszeit, wie es sich ziemt; und als Belohnung für diese Dinge haben ihm die Götter Gesundheit, Sieg, Kraft und alle anderen schönen Dingen gegeben,

(36) und er und seine Kinder sollen die Königswürde für alle Zeiten behalten. Mit gutem Glück: Die Priester aller Tempel im Lande haben beschlossen, die bereits bestehenden Ehrungen für

(37) den König Ptolemaios, der ewig lebt, geliebt von Ptah, der Gott Epiphanes Eucharistos, beträchtlich zu vergrößern, ebenso diejenigen für seine Eltern, die Götter Philopatores, und für seine Vorfahren, die wohltuenden Götter und

(38) die Götter Adelphoi und die Götter Soteres, und an der sichtbarsten Stelle in jedem Tempel ein Standbild des ewig lebenden Königs Ptolemaios, geliebt von Ptah, der Gott Epiphanes Eucharistos aufzustellen,

(39) das dasjenige von „Ptolemaios, der Verteidiger von Ägypten“ genannt werden soll, neben dem der Hauptgott des Tempels stehen und ihm die Siegeswaffe überreichen soll, und alle sollen in

(40) Stil angefertigt werden; und alle Priester sollen den Standbildern dreimal am Tage huldigen und ihnen die heiligen Gewänder anlegen und alle anderen üblichen Ehrungen erweisen, wie sie den übrigen Göttern an den ägyptischen Festtagen zuteil werden;

Kommentar zu Zeile 29 bis 40

Ptolemäus hat in der Vergangenheit Tempel, Schreine und Standbilder errichtet und möchte dies in Zukunft auch weiterführen. Das Signal an die Priester ist eindeutig: Ptolemäus möchte sich mit Zugeständnissen ihrer Loyalität versichern. Der Handel nützt beiden seiten, denn als Gott Ptolemäus wird er selbst in den Standbildern dargestellt. In Zeile 37 nimmt er Bezug zu Ptah, dem ägyptischen Gott der Handwerker. Vielleicht ist dies ein kleiner Hinweis darauf, dass er sich Statuen von bester Qualität erwünscht.

Der Stein von Rosetta – Zeile 41 bis 54

(41) und für den König Ptolemaios, den Gott Epiphanes Eucharistos, von König Ptolemaios und Königin Arsinoe hergekommen, den Göttern Philopatores, in jedem der Tempel eine Statue und einen goldenen Schrein zu errichten

(42) Und ihn im inneren Gemach bei den anderen Schreinen aufzustellen; und bei den großen Festen, an denen die Schreine in der Prozession mitgetragen werden, soll auch der Schrein des Gottes Epiphanes Eucharistos in der Prozession mitgetragen werden.

(43) Damit er sich leicht unterscheiden ließe jetzt und für alle Zeiten, sollen dem Schrein die zehn goldenen Diademe des Königs aufgesetzt und ein Uräus beigefügt werden, aber statt

(44) der uräusförmigen Diademe, welche sieh auf den anderen Schreinen befinden, soll hier in deren Mitte die pschent genannte Krone sein, die er sich aufsetzte als er in den Tempel zu Memphis trat,

(45) um darin die feierlichen Handlungen anlässlich der Annahme der Königswürde vorzunehmen; und es sollen auf der viereckigen Oberfläche rund um die Diademe nebst der vorerwähnten Krone auch goldene Symbole angebracht werden

(46) Dass dies des Königs ist, der die Oberen und die Unteren Länder manifest macht. Und weil es der 30. Tag des Mesore ist, an dem der Geburtstag des Königs gefeiert wird und ebenfalls

(47) an dem er seinem Vater in die Königswürde nachfolgte, haben sie in den Tempeln diese Tage als Namenstage in Ehren gehalten, weil sie Quellen reichen Segens für alle sind; es wurde ferner angeordnet, dass an diesen Tagen in jedem Monat in den Tempeln ganz Ägyptens Feierlichkeiten abgehalten werden,

(48) an welchen Brand- und Trankopfer dargebracht und alle sonstigen, an anderen Feierlichkeiten üblichen Zeremonien vollzogen werden sollen

(49) in den Tempeln dienen. Und ein Festtag soll jährlich für den König Ptolemaios, der ewig lebt, geliebt von Ptah, der Gott Epiphanes Eucharistos, in den Tempeln des ganzen

(50) Landes abgehalten werden, vom 1. Tag des Thot an für fünf Tage, an welchen sie Kränze ragen und Brand- und Trankopfer darbringen und die anderen üblichen Ehrungen erweisen sollen, und die Priester sollen

(51) Priester des Gottes Epiphanes Eucharistos genannt werden, zusätzlich zu den Namen der anderen Götter denen sie dienen; und ihre Priesterwürde soll auf allen offiziellen Dokumenten erscheinen

(52) und Privatpersonen soll ebenfalls erlaubt sein, den Festtag einzuhalten und den vorerwähnten Schrein aufzustellen und ihn in ihren Häusern zu haben und jährlich die genannten Feste abzuhalten,

(53) Damit es allen zur Kenntnis gelange, dass das Volk Ägyptens den Gott Epiphanes Eucharistos, den König, verherrlicht und ehrt, wie das Gesetz es verlangt. Dieses Dekret soll in eine Stele aus

(54) Hartem Stein in heiligen und einheimischen und griechischen Buchstaben eingemeißelt und in jedem Tempel der ersten, zweiten und dritten [Ordnung] neben dem Standbild des ewig lebenden Königs aufgestellt werden.

Kommentar zu Zeile 41 bis 54

Die letzte Zeile nennt noch einmal die Schriftarten. Anmerkung: Heilige Buchstaben sind die Hieroglyphen, einheimische die demotischen. Die Sprache der Priester sind die Hieroglyphen, an sie wendet sich Ptolemäus zuerst, denn er braucht sie zur Sicherung seiner Macht. Die Sprache der ägyptischen Beamten ist das Demotische. Sie treiben für Ptolemäus die Steuern ein, der Stein von Rosetta ist also auch ein Amtsschreiben. Das Griechische ist die Sprache der Regierung und der Gelehrten. Zeile 54 offenbart auch, dass es eine ganze Fülle von „Kopien“ des Steins geben könnte. Das Dekret enthält die Vorschrift, in allen wichtigen Tempeln des Landes neben der Statue des Königs plaziert zu werden.

Die Anfänge der Ägyptologie

Die von Champollion inspirierte Ägyptologie vereint Glanz und Skandal. Champollion wird mit Vorwürfen konfrontiert: Er soll sich bei seinem Forscherkollegen Young bedient haben, und er steht in Verdacht, Abschriften der Hieroglyphen nach eigenem Gutdünken zu interpretieren. Die Ägyptologie in ihrer Gründungszeit ist auch ein Spielplatz menschlicher Eitelkeiten.

Die Ägyptologie in Deutschland

Karl Richard Lepsius begründet die Ägyptologie in Deutschland. Er leitete eine ägyptische Expedition für den Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. und stellte sie in seinem Hauptwerk „Denkmäler Ägpten und Äthiopien“ zusammen. Berichten zufolge wollte er dabei den Frevel begehen, den Namen des Preußen in der Schriftübertragung Champollions in die Cheopspyramide zu ritzen. Dessen ungeachtet gilt sein Werk bis heute als Standard. Seine Sammlungen sind im Ägyptischen Museum in Berlin zu besichtigen.

Die Ägyptologie heute

Heute präsentiert sich die Ägyptologie als moderne Spezialwissenschaft zu allen wesentlichen Aspekte der altägyptischen Hochkultur: Hierzu gehören Sprache, Literatur, Geschichte, Religion, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Der Zeitraum erstreckt sich von der ägyptischen Vorgeschichte des 5. Jahrtausends bis zum Ende der römischen Herrschaft im 4. Jahrhundert nach Christus. Einstiegsqualifikation in die Ägyptologie ist, wie in jeder Wissenschaft zu einer bestimmten Hochkultur, die Sprache. Die wichtigsten altägyptischen Sprachen sind die Hieroglyphenschrift, die Hieratik, das Demotische und das Koptische. Enge Verbindungen pflegt die Ägyptologie zur Altorientalistik, zur klassischen Archäologie und zur Papyrologie. Ägyptologische Lehrstühle oder Seminare gibt es im deutschsprachigen Raum in Berlin, Bonn, Göttingen, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Mainz, Marburg, München, Münster, Trier, Tübingen, Wien, Würzburg und Zürich.

Die Papyrologie

Nach der Entzifferung der Hieroglyphen konnten die Sprachen des ägyptischen Kulturkreises neu geordnet werden. Heute unterscheidet man zwischen den Hieroglyphen, dem Hieratischen (eine Art Schreibschrift der Hieroglyphen), dem Demotischen und dem Griechischen. Viele Schriften konnten erst jetzt übersetzt werden. Als gemeinsames Merkmal erwies sich die Benutzung von Papyrus als Schriftträger. Die Spezialdisziplin der Ägyptologie erhielt In den Kulturen der Antike war Papyrus ein häufig verwendetes Material.

Herstellung von Papyrus

Rohmaterial ist das Mark des Papyrusrohrs. Es wurde zunächst in Streifen geschnitten und dann kreuzweise übereinandergelegt. In angefeuchtetem Zustand wurde es dann solange mit einem Schlegel geklopft, bis daraus ein beschreibbares Blatt entstand. Etwa 20 Blättern wurden anschließend zu einer Papyrusrolle aneinandergelegt. Wenn wir heute von einem antiken Buch sprechen, so meinen wir tatsächlich nichts anderes als eine Papyrusrolle.

Das Pergament

Das Pergament als Schreibmittel stand erst ab dem ersten Jahrhundert nach Christus zur Verfügung. Als Alternativen zu Papyrus dienten zuvor entweder Holz- oder Wachstafeln oder zerbrochene Scherben. Der Historiker Plinius berichtet in seiner Naturgeschichte (Naturis Historia) von unterschiedlichen Papyrusqualitäten. Die Hieratica wurden für religiöse Texte verwendet, die Emporitica nicht anders als das Zeitungspapier heute auch zum Einwickeln von Waren verwendet. Beschrieben wurden sie auf der Vorderseite, parallel zu den obersten Fasern.

Zentren der Papyrologie

Zentren der Papyrologie sind in Deutschland die junge Universität von Trier (gegründet 1970) und die alterwürdige Uni Heidelberg (geründet 1386). In dieser befindet sich eine Sammlung 4500 Papyri. Der Großteil der weltweiten Papyrusfunde befindet sich heute im Ashmolean Museum in Oxford, im British Museum in London und im Ägyptischen Museum in Kairo.

Die Arbeit der Papyrologen

Der Papyrologe sitzt an einer Primärquelle, mit deren Hilfe er Abschriften und Kommentare anderer Forscher kritisch begutachten kann. Die Gelehrten des Mittelalter fertigten auch Abschriften antiker Texte an, die sie mit redaktionellen Eingriffen versahen. Seine Arbeit beginnt mit der Entzifferung des lesbaren Textes und seiner Transskription. Lücken oder nicht entzifferbare Stellen werden anhand von Paralleltexten und der Einordnung in einen größeren Zusammenhang so gut wie möglich geschlossen.

An der Universität Heidelberg sind ungefähr 4500 griechische Papyri inventarisiert. Knapp 700 davon sind als Transskription der Fachwelt zugänglich. Es gibt also noch viel zu tun für die Papyrologen. Die meisten erhaltenen Papyri sind in Griechisch verfasst. Nach der Eroberung Ägyptens durch Alexander des Großen wurde Griechisch zur Amtssprache in Ägypten.

Hintergrundwissen:Die Geschichte Ägyptens

Ägypten: Das Alte Reich – ca. 2700 v. Chr.

Über den Beginn des Alten Reiches gibt es unter den Ägyptologen verschiedene Ansichten. Gewöhnlich wird sie mit dem Pharao Djoser verbunden, der sich als erster Herrscher unter einer Pyramide begraben lässt. Die stufenförmig angelegte Djoser – Pyramide in Sakkara, 20 km südlich vom Kairo am linken Nilufer gelegen, gilt als die erste Pyramide Ägyptens überhaupt. Das Alte Reich ist auch die Zeit der Pharaonen Cheops und Chephren, und des Baus der großen Pyramiden in Gizeh (nahe dem heutigen Kairo). Die Pyramiden sind das älteste der Sieben Weltwunder – und sie haben die anderen sechs Monumente überlebt, die sämtlich einstürzten, zweckentfremdet wurden oder Erdbeben zum Opfer fielen.

Die ältesten Papyrusfunde

Das Alte Reich verfügt über Ärzte, Baumeister und Priester, Astronomen und Schreiber. Die ältesten Papyrusfunde (um 2700) stammen aus dem unterägyptischen Abusir. Der Zusammenbruch des Alten Reichs kam mit inneren Unruhen, die die Bauern (Fellachen) in den Krieg zwangen, während ihre Felder brach lagen und verwüstet wurden. Zwei mächtige Familien ringen daraufhin um die Oberherrschaft. Die Auseinandersetzung findet zwischen zwei Metropolen statt: Das südlich von Memphis gelegene Herakleopolis kämpft gegen das oberägyptische Theben. Theben erringt den Sieg, unterwirft Oberägypten und beherrscht nun das ganze Niltal. Eine neue Epoche beginnt.

Ägypten: Das Mittlere Reich – ca. 2010 v. Chr.

Die Herrscher des Mittleren Reiches führen ihre regionale Gottheit Amun im ganzen Reich ein und verschmelzen sie mit dem altägyptischen Sonnengott Re. Dem neuen Amun-Re lassen sie prächtige Tempel errichten. Südwestlich von Memphis werden Sümpfe entwässert und zu fruchtbarem Ackerland gemacht.

Das Reich gedeiht. Um sich vor Einfällen aus dem Osten zu schützen, wird eine große Mauer errichtet. Doch das kriegerische Nomadenvolk der Hyksos überrennt Ägypten mit Streitwagen. Das Mittlere Reich gerät unter Fremdherrschaft. Doch mit der Erstürmung der von Avaris, der Hauptstadt der Hykos am östlichen Rande des Nildeltas, beginnt die Epoche des Neuen Reiches.

Ägypten: Das Neue Reich – ca. 1550 v. Chr.

Die ägyptischen Pharaonen weiten ihre Herrschaft aus und erobern Palästina und Syrien im Nordosten und Nubien, den heutigen Sudan, im Süden. Von 1426 bis 1397 regiert Amenophis III. Beim oberägyptischen Theben (670 km südlich von Kairo) lässt er die Tempelbezirke in Luxor und Karnak ausbauen. Während seiner Amtszeit wird die Bevölkerung auf 10 Millionen Menschen geschätzt.

Die Herrscherin Nofretete

Zu den berühmten Herrschern des Neuen Reiches gehört auch eine Frau, die um 1340 v. Chr. gestorbene Nofretete, Gemahlin des Pharaos Echnaton. Ihre Büste befindet sich zur Zeit im Alten Museum auf der Berliner Museumsinsel, ab 2009 wird sie in das Neue Museum wechseln. Von 1333 bis 1323 regiert Tutanchamun, dessen Totenmaske heute im ägyptischen Museum in Kairo zu bewundern ist. Sein Grabplatz ist das in der Nähe von Theben gelegene Tal der Könige.

Ramses II.

Baumeister, Handwerker und Künstler werden um 1250 von Ramses II. an den Königshof geholt, um vier 20 Meter hohe Statuen sitzender Pharaonen bei Abu Simbel in der Nähe des heutigen Assuan-Staudamms aus dem Fels schlagen. Es soll den Nubiern aus dem Süden die Macht der Pharaonen verdeutlichen. Das Reich verteidigt sich eine lange Zeit, auch gegen Einfälle aus dem Osten und dem Mittelmeerraum, schwächt sich dann aber unter Thronstreitigkeiten. Der Perserkönig Kambyses II. nützt schließlich diese Phase der Instabilität und zieht gegen Ägypten.

Ägypten: Die persische Zeit – 525 v. Chr.

Kambyses II. hatte seinen Feldzug sorgfältig geplant. Wie Herodot berichtet, überrumpelt er in der Schlacht bei Pelusion auf der Halbinsel Sinai die ägyptischen Grenztruppen und fällt dann in ganz Ägypten ein. Nach seinem Tod übernimmt sein Neffe Dareios I. den persischen Thron und plant die Verwirklichung eines persischen Großreiches. Gestoppt wird er in Griechenland durch Miltiades in der Schlacht bei Marathon 490 v. Chr. In Ägypten nimmt man dies als Signal und erhebt sich gegen Dareios. Dareios‘ Nachfolger Xerxes gelingt es jedoch, den Aufstand niederzuschlagen. Mit Unterbrechungen setzt sich die persische Herrschaft fort, bis ein ehrgeiziger Makedone die Weltbühne betritt: Alexander der Große.

Ägypten: Die ptolemäische Zeit – 333 v. Chr.

Bei der Hafenstadt Issos, das sich an der heutigen türkischen Südküste befindet, besiegt Alexander den Persischen König Dareios III. Die persische Herrschaft ist damit geschwächt und Alexander verleibt sich ein riesiges Reich an, das nach seinem Tod im Jahr 323 in drei Monarchien zerfällt: Die Antigoniden herrschen in Makedonien, die Seleukiden in Kleinasien und die Ptolemäer in Ägypten. Für das Land am Nil beginnt eine Blütezeit, denn das neu gegründete und zur Hauptstadt erhobene Alexandria entwickelt sich zum wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Zentrum der Antiken Welt.

196 v. Chr. wird der Stein von Rosette beschriftet. Er enthält ein Dekret von König Ptolemäus V., das der ägyptischen Priesterschaft poltitische Zugeständnisse gemacht. Um sein Gesicht zu wahren, werden gleichzeitig überschwängliche Lobreden auf Ptolemäus geschwungen. Die Propaganda soll die finanziellen Schwierigkeiten des Königs und die wirtschaftlichen Probleme seines Reiches hinwegtäuschen. Trotzdem hält sich die Dynastie noch gut anderthalb Jahrhunderte.

Cäsars Legionen zerstören die Bibliothek von Alexandria

Einen schweren Verlust für die Wissenschaft markiert das Jahr 47 v. Christus. Cäsars Legionen brennen die Bibliothek von Alexandria nieder, und ein großer Teil des geschriebenen Wissens der Zeit ist für immer vernichtet. Kleopatra, die letzte ptolemäische Herrscherin, begeht um 30 v. Chr. Selbstmord. Anschließend wird Ägypten zur römischen Provinz degradiert.